MS Wissenschaft: Gemeinsame Beteiligung mit der Universität Innsbruck

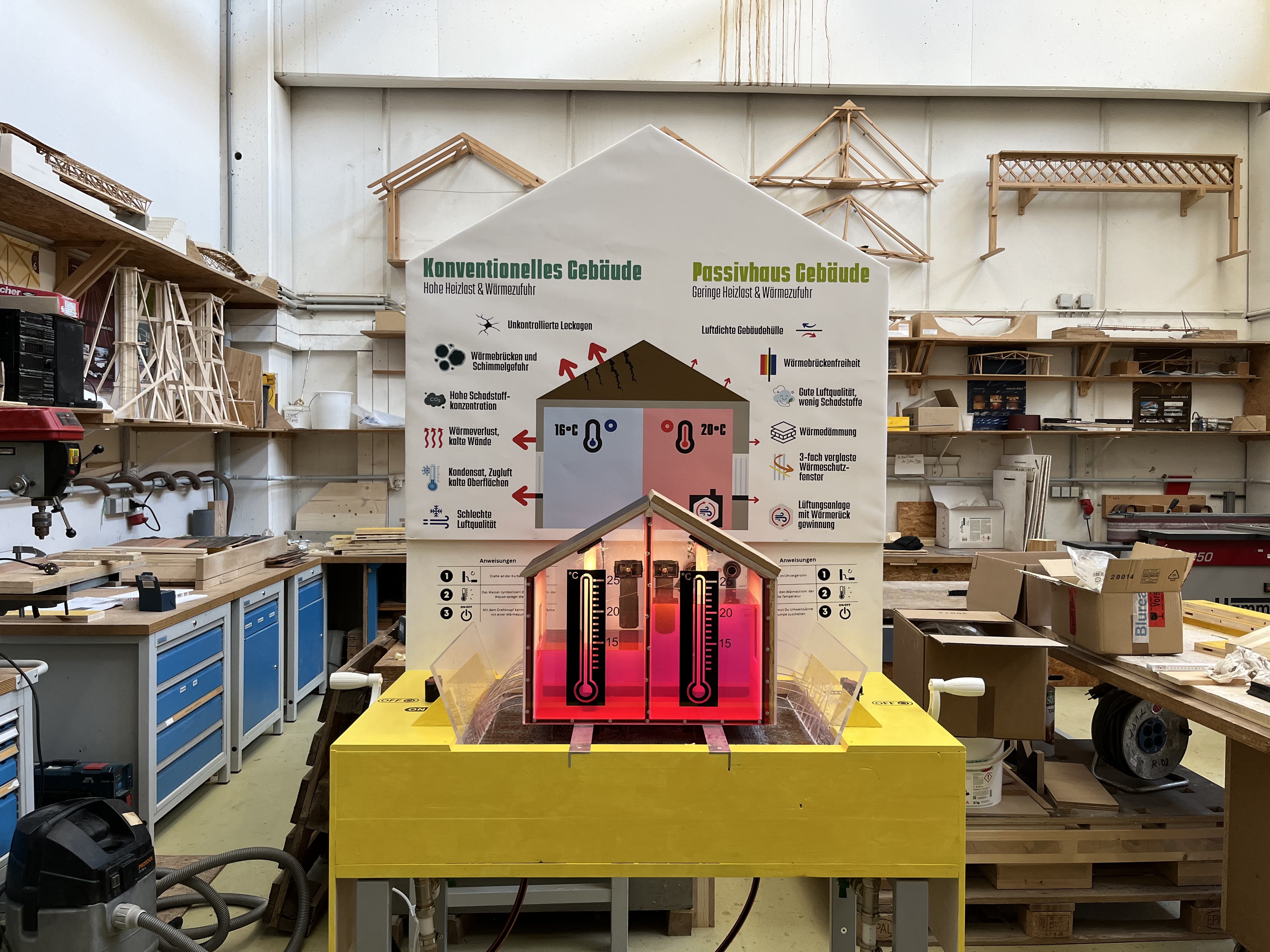

Gemeinsam mit der Universität Innsbruck präsentiert die Passivhaus Austria ein interaktives Exponat auf der MS Wissenschaft. Ein Aquarium mit Wasserpumpe symbolisiert dabei ein Gebäude.

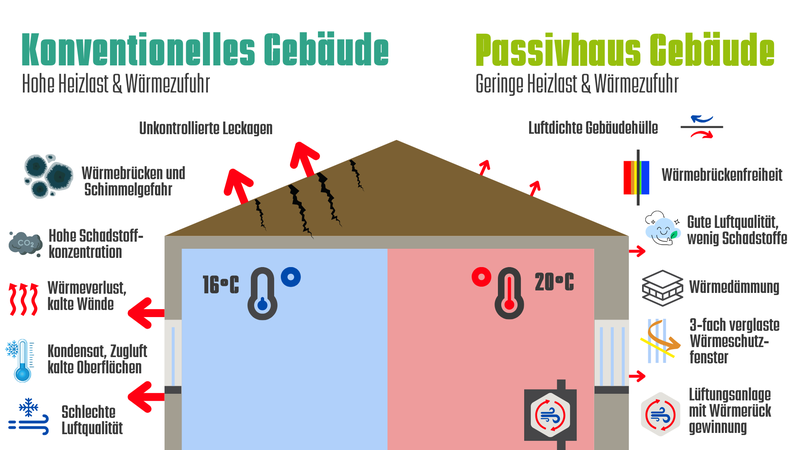

Das Exponat verdeutlicht das Prinzip des energieeffizienten Bauens und des Passivhaus-Konzeptes.

Bereits traditionelle Häuser (z.B. die Torfrasenbauweise in Island) versuchten durch gute Dämmung die Heizung, also die aktive Energiezufuhr zu reduzieren. Forschungsgruppen aus Deutschland und Schweden konnten in den 1970/80er Jahren die Bauweise soweit optimieren, dass möglichst wenig Wärme verloren geht und gleichzeitig möglichst viel Sonne in das Gebäude kommt. Bo Adamson hat gemeinsam mit Wolfgang Feist und Gerd Hauser die Idee zum Forschungsprojekt „passive Häuser“ entwickelt.

So entstand 1990/91 das weltweit erste realisierte Passivhaus in Darmstadt-Kranichstein in einem vom Land Hessen geförderten Forschungsprojekt. Bei diesem Gebäude wurde messtechnisch bewiesen, dass der Energieverbrauch für Heizung geringer als 10 kWh/(m²a) (also zehn Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr) gehalten werden konnte, die Einsparung gegenüber zur damaligen Zeit errichteten Gebäuden somit mehr als 90% betrug.

Übrigens, 10 kWh entspricht ca. der Energie die ein Haarfön in fünf Stunden benötigt. Für z.B. 100m² müsste man also nur einen Fön für 500h (knapp 3 Wochen) im Jahr betreiben um das Haus zu beheizen.

Seither wurden in zahlreichen weiteren Forschungsprojekten daran gearbeitet, das Passivhaus-Konzept noch kostengünstiger und leichter verfügbar zu machen. So entstanden innovative Produkte für Wärmedämmung, Wärmebrückenvermeidung, hocheffiziente Fenster und mechanische Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung, sowie Produkte zur Verbesserung der Luftdichtheit der Gebäudehülle. All diese Produkte sind heute weltweit marktverfügbar.

Sowohl geförderte Forschungsprojekte (z.B. EuroPHit, SINFONIA oder das erst kürzlich abgeschlossene Forschungsprojekt outPHit), aber auch bereits zahlreiche realisierte Bauprojekte zeigen, dass diese Prinzipien auch auf die Sanierung von Bestandsgebäuden übertragen werden können. Mit Methoden der Vorfertigung soll dies noch schneller, kostengünstiger und mit hoher Qualität erreicht werden.

Die geringe verbleibende Heizleistung solch energieeffizienter Neubauten oder sanierter Altbauten ist eine wichtige Voraussetzung für die Energiewende. Gerade in den Wintermonaten, wenn weniger erneuerbare Energien zur Verfügung stehen, wird unser künftig vollständig fossilfreies Energiesystem damit weniger belastet. Der kostbare Strom (z.B. aus Wind- und Wasserkraft) kann dann effizient mit Wärmepumpen zum Heizen mit Umweltwärme genutzt werden – so kann der Umstieg auf regenerative Energie gelingen und die wertvollen erneuerbaren Energieressourcen sozial-verträglich für alle verteilt werden.

Energieeffizientes Bauen, so wie bei Passivhäusern umgesetzt, ist somit die wichtigste Klimaschutzmaßnahme im Gebäudesektor!

Nur wenn unsere Gebäude sehr energieeffizient sind, werden wir mit den uns in Zukunft verfügbaren erneuerbaren Energien auskommen. Die in den 1990ern mit den Methoden der Gebäudesimulation theoretisch erforschten Grundlagen konnten inzwischen weltweit vielfach in der Praxis durch Monitoring (Messung) als funktionstüchtig nachgewiesen werden. So konnte gezeigt werden, dass Gebäude in der kalten und kühl-gemäßigten Klimazone (bspw. Nord- und Mitteleuropa) sowohl im Sommer als auch im Winter mit hohem Komfort „passiv“ betrieben werden können. Solare und interne Gewinne reichen weitgehend aus um behagliche Innentemperaturen ganzjährig zu halten.

Das zeigt auch unser Exponat, welches die Energiebilanz symbolisiert. Mit geringem Aufwand an Pumpleistung (=Energiezufuhr) kann der Wasserstand (=Innenraumtemperatur) konstant gehalten werden. Die Wärmepumpe kann mit Umgebungswäre noch zusätzlich unterstützen. Beim ungedämmten Altbau dagegen muss ständig mit hoher Leistung gepumpt werden um den Wasserspiegel aufrecht zu halten. Die Wärmeverluste des Gebäudes werden über die Löcher abgebildet. Jedes Gebäude verliert nämlich aufgrund der Temperaturunterschiede zwischen Innen und Aussen Wärme, die Frage ist nur mit welcher Geschwindigkeit. Beim Passivhaus ist es eben so langsam, dass eine minimale Zufuhr stets ausreichend ist. Eine Anekdote in diesem Zusammenhang hat sich in einem Passivhaus-Mehrfamilienhaus in Frankfurt abgespielt. Mitten im Winter fiel dort durch einen technischen Defekt die Heizung aus. Erst nach einer Woche wurde der Fehler vom Hausmeister repariert – den BewohnerInnen ist das gar nicht aufgefallen. In einem unsanierten Altbau wäre den Bewohner*innen bereits nach wenigen Stunden zu kalt geworden.